PCT 혈소판 용적의 백분율 0.19

수치가 증가한다면 악성종양일 때 증가할 수 있다고 하는데

감소는 별 의의가 없는걸로 보입니다.

0.19로 제수치는 정상수치 입니다.

MPV 평균 혈소판 용적 8.8

혈소판의 부피가 일정하게 유지가 잘 되고있는지

확인하는 피검사라고 합니다.

혹시나 혈소판에 이상이 있을때, MPV검사를 통해서 확인한다고 합니다.

골수증식이상, 특발성 혈소판 감소성 자반병, 만성골수성 백혈병,

겸상적혈구변혈, 비장기능 항진증, 재생불량성 빈혈, 거대적아구성빈혈 등등

다양한 질병등이 나타날 수 있다고 합니다.

PDW 혈소판 입자 분포 폭 8.5

platelet distribution width 혈소판 입자 분포 폭을 나타내는 수치로

혈소판 입자의 균일성에 대한 이상정도를 의미한다고 합니다.

PDW는 측정하는 기계종류와 검체상태에 따라서 결과가 다르게 나타날 수 있어서

채혈후 24시간 이내에 검사해야한다고 합니다.

PDW감소는 거의 없는 경우.

빈혈이나 백혈병등을 비롯해 심각한 질환에서 자주 증가를 보인다고합니다.

골수의 기능이 떨어지는 경우 PDW 수치가 감소할수 있습니다.

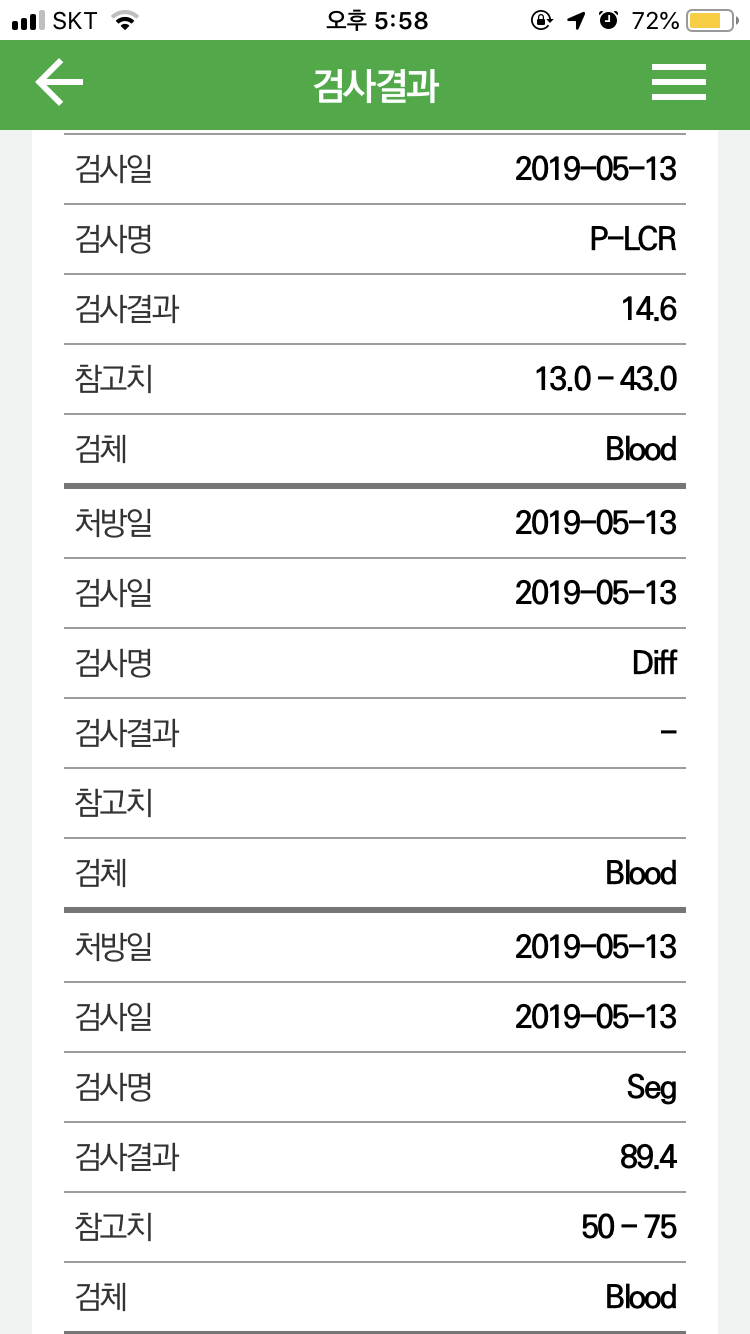

P-LCR 14.6

(Platelet Larger Cell Ratio)

이것도 정상수치. 혈소판수치에 관련된 검사 같습니다.

크기가 12fL이상인 혈소판 백분율로 정의한다고 합니다.

Seg 과립구 89.4

핵이 여러개의 잎처럼 나누어진 호중구로 분엽핵호중구는

순환혈액에 존재하는 가장 성숙한 호중성 과립구라고 합니다.

백혈구 분획검사상 호중구+호산구+호염기구를

분핵형백혈구 혹은 과립구라고 합니다.

백혈구가 높을 때 seg수치가 동반 상승되어 있으면

염증이나 감염시 올라 갈 수 있습니다.

저같은 경우에는 백혈구 수치가 조금 높았어서

seg도 약간 정상보다 높게 나온 것 같네요.

https://www.labce.com/spg538117_segmented_neutrophils.aspx

Band 간상핵구 0

백혈구에 속하는 호중구

Lympho 림프구 9.8

림프구는 피를 만드는 과정인 조혈 과정을 통해

조상세포인 조혈모세포가 림프구계 조혈모세포로 분화, 성숙하여

만들어지는 백혈구의 한종류

이렇게 성숙도니 림프구는 크게 B림프구, T림프구와 자연살상세포로

나눌 수 있다고 합니다.

면역반응에 중추적인 역할을 하는부분!

저같은 경우에는 처음에 임파선이 엄청나게 부어서

임파선암 / 혈액암일수도있다고해서 목부분에 임파선을 체취해서

악성종양인지 아닌지까지 확인했습니다.

면역력에 아주 중요한 역할을 하고있는것같습니다.

https://100.daum.net/encyclopedia/view/b06r3612a

Mono 단핵 백혈구 0.8

혈액이나, 조직안을 돌아다니며 세균이나 이물질을

소화하고 분해하는 거대한 백혈구

신체의 혈액속에는 백혈구, 적혈구, 혈장, 혈소판의 성분이 포함.

백혈구는 적혈구와 달리 헤모글로빈을 갖지 않으며, 단핵구는 림프구와함꼐

무과립 백혈구에 속한다고 합니다.

단핵세포라고도 하며, 풍부한 세포질을 가지며, 말굽 모양의 핵을 지니고

혈액을 따라 유동하는 백혈구 세포중에서 4~8%를 차지

혈구중에서 가장크고 식균능력이 뛰어난 단핵구는

세균등의 미생물 침입시에 강하게 대처한다고 합니다.

단구(單球) 또는 단핵세포(單核細胞)라고도 한다. 혈구 중 최대 세포로서 지름이 15 μm 내외이며 핵은 난원형으로분엽되어 있다. 염색성이 낮고 강한 식세포작용을 한다. 전체 백혈구의 약 6 %를 차지한다. 말라리아 ·홍역 ·천연두 등에 걸렸을 때는 수가 증가된다. 이 세포의 유래에 대한 학설은 복잡한데, 다핵백혈구로 이행하는 전단계 세포라고 하는 이행형과 골수아세포에서 유래되는 무과립 백혈구라고 하는 골수계설, 림프구 하나의 기능에 불과하다고 하는 림프구계설 등이 있다.

[네이버 지식백과] 단핵백혈구 [monocyte, 單核白血球] (두산백과)

Eosino 호산구 백혈구0.0

호산구는 백혈구 세포 중 하나로 알레르기 반응과 기생충감염시 증가합니다. 이외에도 약물반응, 염증성 질환 등에서도 증가하므로 호산구증가증 자체만으로 임상질환을 진단하기는 어렵습니다. 말초혈액의 백혈구감별계산과 총백혈구수를 이용한 계산에 의한 호산구 측정시 500/μL이면 호산구증가증이라고 판단합니다.호산구증가증에 대한 진단은 먼저 이차적으로 발생하는 원인들을 임상적인 맥락에서 배제한 후 일차적으로 발생할 수 있는 골수질환에 대해서 평가합니다.

▶ 검사결과상 호산구의 수치가 증가하였다고 해서 바로 치료를 시작하지는 않습니다.

지속적으로 호산구가 증가되었는지 추적검사를 하거나 신체적인 증상의 발생 유무를 관찰하여

호산구가 증가된 원인을 밝혀야 합니다.

▶ 경증의 호산구증가증의 경우 대부분 아무 증상이 없기 때문에

정기검진에 의해 발견되는 경우가 많습니다.

호산구증가증 자체의 치료는 필요하지 않습니다.

다만 알레르기가 원인이라면 알레르기 치료를 하고,

기생충감염이 원인이라면 기생충 약을 복용하는 등

호산구증가를 유발하는 원인을 찾아 근본적인 치료를 합니다.

Baso 호염구 백혈구0.0

염기성 약제에 염색된다. 전체 백혈구의 5% 정도인 이 녀석들은 알러지 반응에 작용하는 것이 주요 기능이다. 알러지는 대개 기생충에 대응하기 위해 만들어졌는데, 기생충이 거의 없어지고 자가면역질환이 문제시된 현대 선진국에서는 그 중요성이 비교적 줄어드나, 세계 인구의 75% 이상은 여전히 빈곤과 기생충에 시달리고 있으므로 매우 중요한 세포이다. 비만세포와 함께 알러지를 만드는데 투톱인 세포들이다. 호염기구와 비만세포

호중구나 호산구와 달리 포식작용을 하지 않는다. 혈액 응고를 억제시키는 헤파린도 가지고 다닌다. 호염구는 평소에는 골수에 짱박혀있으며 그 수도 과립구 중에선 제일 적다. 면역반응에 관여하다가 파손당한 경우, 히스타민을 분비하여 염증반응을 강화시킨다. 최근에는 T세포의 작용에도 관여하는 것으로 알려져 있다.

Aty.Lym

이거는 나오지 않아서 모르겠습니다.....

흑....

Meta 0

Myelo 골수아구 / 골수구 / 골수세포 0

백혈구와 비슷한 세로의 하나로 성숙한 다음 골수구가 된다.

과립의 염색성에 의해 호산성, 호염기성, 호중성으로 3종으로 나뉘어있습니다.

과립구계 세포 가운데서 골수아구, 전골수구를 거쳐서 분화한 세포.

핵소체는 없이 핵은 원형, 보통 출혈중에 나타나는일은 없습니다.

전골수구와 후골수구의 중간 발육세포로서 과립구계열의 전구체. 이 시기에 특이한 세포질과립으로의 분화가 시작된다.

Promyelo 전골수구 / 전골수세포0

골수세포나 과립 백혈구가 될 아메바 모양의 세포.

과립백혈구(호중구, 호산구, 호염기구)의 유약세포(幼若細胞) 중 형태적으로 고정할 수 있는 가장 유약한 세포는 골수아구(骨髓芽球)이지만, 골수아구에서 다소 분화한 단계의 세포를 전골수구(前骨髓球)라고 한다. 골수아구보다 다소 대형(15~20㎛)으로, 세포질은 염기호성을 나타내고, 또한 아즈르과립(라이소좀에 상당한다)을 갖추는 것이 특징이다. 분화(分化)가 진행된 전골수구(前骨髓球)에는, 아즈르과립외에 소수의 특수과립이 출현하기 때문에, 3종의 전골수구(중성호성, 산호성, 염기호성전골수구)를 구별할 수가 있다. 각 전골수구(前骨髓球)는 이어서 골수구, 후골수구의 단계를 거쳐 성숙된 과립백혈구로 된다.

[네이버 지식백과] 전골수구 [promyelocyte, 前骨髓球, Promyelozyt] (간호학대사전, 1996. 3. 1., 대한간호학회)

Blast 아세포 0

여러번 분화하지 않고 왕성히 DNA 합성을 행하고 있는

RNA가 풍부한 세포

유약(幼若)세포, 아구(芽球)라고도 한다. 골수아구 또는 적아구(赤芽球)와 같은 분화단계인 세포를 말한다. 일반적으로 대형세포이며, RNA량이 풍부하여 DNA합성도 왕성하다. 미리 면역 된 동물 림프구를 특이항원으로 자극, 또는 림프구를 분열촉진제(mitogen)로 자극 했을 때에도 대형에서 호염기성인 세포질을 갖춘 형태학적으로 아세포특징을 나타내는 세포가 출현한다. 이 경우는 미숙세포라고는 할 수 없지만 면역분야에서는 아세포라고 부르는 경우가 많다.

[네이버 지식백과] 아세포 [blast cell, 芽細胞] (생명과학대사전, 초판 2008., 개정판 2014., 강영희)

Imm.Lym 0

Imm.Min 0

'루푸스뽀개기!' 카테고리의 다른 글

| [한양대학교병원 어플] 한양대학교 어플 / 어플로 검사결과 확인하기 한양대 어플 / 한양대학교 / 한양대학교 류마티스 / 배상철교수님 (0) | 2019.10.16 |

|---|---|

| 혈액검사 정상수치 / 절대호중구수 / 절대호중구 / ANC / Plasma / 혈액응고검사 / 혈색소 (0) | 2019.10.15 |

| [혈액검사 정상수치] 피검사 정상수치 / 피검사 / 혈액검사 / 빈혈검사 / 빈혈 피검사 / 헤마토크릿트 (0) | 2019.10.15 |

| [소변검사 정상수치] 채뇨 / 소변검사 / 채뇨검사 정상수치 / 소변정상수치 / 혈뇨 / 소변에서 백혈구 (0) | 2019.10.15 |

| [소변검사 정상수치] 채뇨 / 채뇨검사결과 / 채뇨검사정상수치 / 소변검사 / 루푸스신염 소변검사 / 루푸스신염 (0) | 2019.10.15 |